|

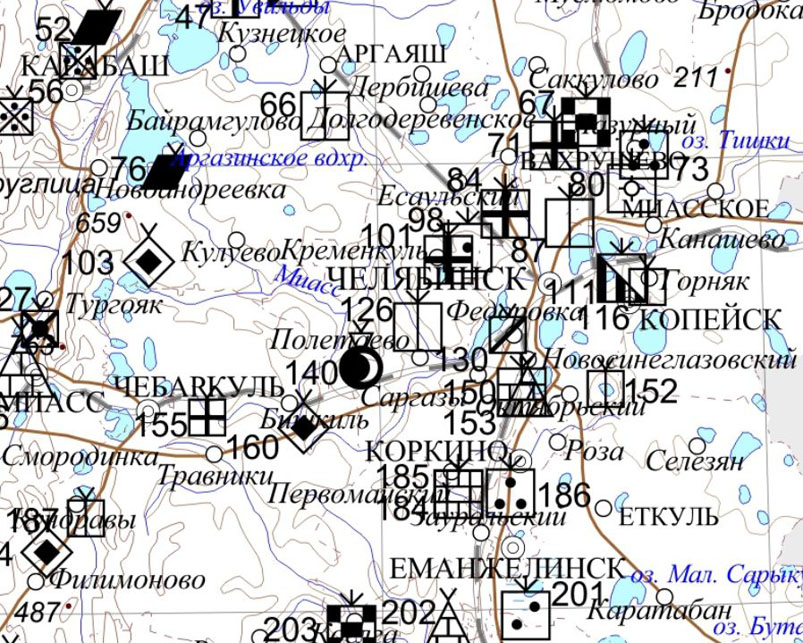

Предлагается к продаже компания, с принадлежавшем ей месторождением нефрита, расположенным в Челябинской области. Площадь геологического отвода 4,47 кв.км.

Лицензия на разработку до 2036 года.

Утвержденных запасов и апробированных в установленном порядке прогнозных ресурсов нефрита на Академическом участке нет. В авторском варианте они составляют около 5000 тонн (до глубины подсчёта 30 м), с выходом высококачественного нефрита не менее 30%.

Минералогическое описание: Челябинское месторождение нефрита является плотной скрытнокристаллической (спутано-волокнистой) разновидностью моноклинных амфиболов минералогического ряда тремолита-актинолита. Химический состав: Ca2(Mg,Fe)5[Si4O11]2(OH)2. Согласно ГОСТу 41-13-71 нефрит с данного месторождения относится к 1 сорту.

Геммологические характеристики: Цвет: Темно-зелёный с серо-стальным оттенком, отчётливо видны чёрные включения сульфидных минералов. Прозрачность: непрозрачный, просвечивает в тонких сколах. Твёрдость: 6.0. Плотность: 2,95. Показатель преломления: 1,600 – 1,625. Небольшой плеохроизм в жёлто-зелёной тональности.

Радиоэкологическое исследование: нефрит с данного месторождения по радиационной безопасности относится к минералам 1 класса (эффективная удельная активность природных радионуклидов не превышает 740 Бк/кг.), безопасным для применения внутри жилых помещений и изготовления сувенирных изделий.

Nephrite deposit,Chelyabinsc region, Russia. . License until 2036 + The license for the export from Russia. Reserves of 35,000 tonnes. Jewelry min. 30%. Price 186,000,000.00 rubles.

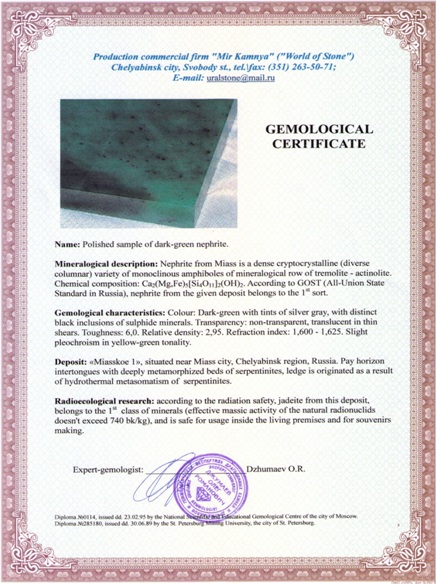

Gemological Certificate

Name: Polished sample of dark-green nephrite.

Mineralogical description: Nephrite from Miass is a dense cryptocrustalline ( diverse columnar ) variety of monoclinous amphiboles of mineralogical row of tremolite – actinolite. Chemical composition: Ca2(Mg,Fe)5[Si4011]2(OH)2. According to GOST ( All – Union State Standard in Russia ), nephrite from the given deposit belongs to the 1st sort.

Gemological characteristics: Colour: Dark – green with tints of silver gray, with distinct black inclusions of sulphide minerals. Transparency: non-transparent, translucent in thin shears. Toughness: 6,0. Relative density: 2,95. Refraction index: 1,600 – 1,625. Slight pleochroism in yellow-green tonality.

Deposit: “Miasskoe 1”, situated near Miass city, Chelyabinsc region, Russia. Pay horizon intertongues with deeply metamorphized beds of serpentinites, ledge is originated as a result of hydrothermal metasomatism of serpentinites.

Radioecological research: according to the radiation safety, jadeite from this deposit, belongs to the 1st class of minerals ( effective massic activity of the natural radionuclids doesn’t ehceed 740 bk/kg ), and is safe for usage inside the living premises and for souvenirs making.

Ehpert –gemologist. Dzhumaev O.R.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФРИТА (МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФРИТА В МИРЕ И РОССИИ ---> ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)

Нефрит – порода с характерным спутано-волокнистым сложением по составу относящаяся к амфиболам актинолит-тремолитового ряда с химическим составом Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2. Характеризуется твердостью 5,5-6 по шкале Мооса, жирным блеском и высокой вязкостью. Цвет нефритов разнообразный: белый, черный, зеленый, коричневый различных оттенков.

Материал непрозрачный или слабо просвечивающий.

Все древние китайские резные изделия сделаны из нефрита, а не из жадеита, как бытует общее мнение. Изделия из жадеита известны лишь с XVIII века, которому китайцы дали название «Ю» (?и), служащее также для обозначения вообще всех драгоценных камней. В настоящее время в Китае жадеит называется «фейцуй» (fei-ts'ui - камень королевской рыбы), хотя первоначально это название применялось также для обозначения некоторых высококачественных сортов зеленого нефрита.

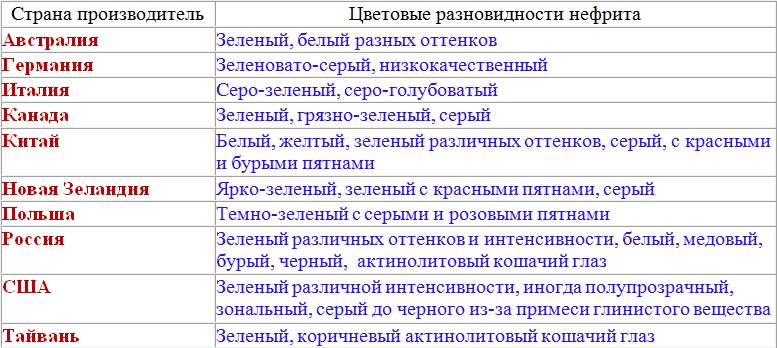

На Тайване (и в Сибири) встречаются зеленые и золотисто-бурые просвечивающие камни с шелковистостью. Стремление продавать эти камни под названием «нефритовый кошачий глаз» было воспринято ведущими геммологами критически на том основании, что хотя состав и свойства этих камней соответствуют нефриту, их параллельно-волокнистое строение, обусловливающее эффект шелковистости, кардинально отличается от строения нефрита, волокна которого ориентированы беспорядочно и образуют спутанно-волокнистую структуру. Правильнее называть эту разновидность тремолитовым или актинолитовым кошачьим глазом. Нефрит различных месторождений мира очень индивидуален и отличается по своей цветовой гамме и потребительским качествам.

Считается, что самый большой монолит нефрита в мире "Макс Роузквист" обнаружен в июле 1992 г. на территории Канады (Юкон). Эта единая линза нефрита весом 577 тонн, в настоящее время собственность компании "Юкон Жад". В Трансбайкальском регионе в русловом аллювии р. Китой (хр. Восточный Саян) известен валун нефрита весом более 30 т.

Юг Восточно-Сибирского региона является основной нефритоносной провинцией России и крупным нефритоносным районом мира с середины XIX века. Кроме юга Сибири, апосерпентинитовые нефриты на территории России отмечены на Урале (северном и южном), Якутии (хребет Черского), на Камчатке и Сахалине. Апокарбонатные нефриты вне территории Бурятии в других регионах России не встречаются.

Страны, поставщики нефрита на мировой рынок:

Для минерально-сырьевой базы нефритов России (обеспеченность запасами в конце 90-х годов XX столетия при тогдашнем среднегодовом уровне добычи составляла не менее 80 лет), характерны определенные диспропорции, которые заключались, прежде всего, в резком (более 90 %) преобладании в балансе запасов поделочных сортов нефрита и дефиците ювелирных. В начале XXI века в связи с резким увеличением неконтролируемой добычи, в первую очередь в Витимском и Восточно-Саянском нефритоносных районах, и отсутствием минимального прироста, диспропорция еще более усилилась: происходит резкое сокращение запасов российских нефритов, в первую очередь ювелирных и высокосортных поделочных.

Изученность территории Южно-Сибирского региона на зеленые нефриты достаточно высока и возможность открытия новых крупных месторождений традиционными методами в известных нефритоносных районах хотя и имеется, но маловероятна. Существуют и трудности дальнейшего наращивания запасов дефицитных разновидностей нефрита на уже известных месторождениях, также связанные с достаточно высокой степенью опоискованности большинства из объектов.

Среди известных нефритоносных районов – наименьшие перспективы связаны с Джидинским, который изучен наиболее полно (за счет своей компактности и относительной обнаженности). Ресурсный потенциал этого нефритоносного района практически исчерпан, вероятность открытия новых месторождений ничтожна, обнаружение новых жил на флангах известных месторождений – маловероятно.

Восточно-Саянский нефритоносный район изучен достаточно неравномерно: проведенные специализированные геологоразведочные работы, концентрировались в его центральной и восточной частях, где было открыто и изучено 4 крупных месторождения (Уланходинское, Оспинское, Горлыкгольское, Арахушанжалгинское) и ряд проявлений нефрита (Сагансаирское, Зуноспинское, Бортогольское, Хундыгольское). Основные восточносаянские месторождения нефрита размещаются в альпинотипных ультраосновных массивах одноименного гипербазитового пояса, вытянутого вдоль субширотных разломов, ограничивающих Гарганскую архейскую глыбу внутри Алтае-Саянской складчатой области. Северный разлом контролирует Халбын-Хаирханский, гипербазитовый массив, занимающий площадь около 30 км2. В этом массиве находится Уланходинское месторождение нефрита. С южным разломом связан крупнейший в Восточном Саяне Оспинско-Китойский гипербазитовый массив площадью 174 км2, заключающий Оспинское и Бортогольское месторождения нефрита. Кроме того, в Восточно-Саянском гипербазитовом поясе выделяется ряд мелких ультраосновных массивов, суммарная площадь которых не превышает 50 км2.

Западная часть Восточно-Саянского нефритоносного района (как и Западно-Саянский район), остается наименее изученной даже после проведения в районе специализированных исследований. В пределах западного фланга нефритоносного района (бассейн верхнего течения р. Оки) проведены лишь общие поиски по основным водотокам, в результате чего был выявлен и оконтурен ореол распространения валунов нефрита по р. Боксон (левый приток р. Оки) и обнаружены отдельные валуны в бассейне р. Сорок (правый приток р. Оки). Более детальные работы в районе вероятного нахождения коренных источников нефрита не проводились. Геологическое строение района этой части района является благоприятным с точки зрения нефритоносности, что подтверждается прямыми находками валунов нефрита в русловых отложениях р. Боксон. Вероятным коренным источником выявленных нефритов является Тархойский базит-ультрабазитовый массив, а также ряд более мелких массивов, входящих в состав Восточно-Саянского офиолитового пояса.

К наименее изученным частям Восточно-Саянского района относится его северо-западный район, где на территории Иркутской области обнаружено два проявления нефрита – Оракты-Ойское и Чоло-Монго.

В Западно-Саянском районе пока известно одно Куртушибинское месторождение, характеризующееся высокой блочностью камня, но невыразительной цветовой гаммой, а также низким и средним качеством сырья.

Основными геолого-генетическими типами, формирующими промышленные месторождения нефрита, являются контактово-метасоматические месторождения связанные с карбонатными и ультрамафитовыми породами, а также аллювиальные и ледниковые россыпи. Нефрит этого типа составляет абсолютное большинство известных месторождений и проявлений южно-сибирского региона. Основная масса разведанных месторождений нефрита находится в Западно-Саянском, Восточно-Саянском и Джидинском нефритоносных районах. Проявления этого типа известны в Витимском нефритоносном районе (Парамское, Келянское и др.).

Апосерпентинитовые нефриты пространственно и генетически связаны с ультрабазитовой составляющей офиолитов и локализуются в серпентинитах на контакте с мелкими телам родингитизированных алюмосиликатных пород. Их отличительными особенностями являются зеленые тона окраски и постоянное присутствие включений темноцветных минералов (магнетит, хромшпинелиды).

Наиболее крупное российское месторождение нефрита Оспинское расположено в верховье Ильчира — правого притока р. Онота, в 85 км от пос. Кырен. Жилы и линзы нефрита сконцентрированы в центральной части Оспинско-Китойского массива, где он разделен на два блока полосой карбонатно-терригенных пород ильчирской свиты протерозоя.

Месторождение состоит из двух участков — Ильчирского и Оспинского, которые представляют собой нефритоносные зоны рассланцевания серпентинитов в краевых частях блоков ультраосновных пород, вблизи их контакта с известняково-сланцевой толщей. Нефритоносная зона Ильчирского участка прослежена в субширотном направлении на 1 км, ширина ее около 0,3 км. B пределах зоны выделяется семь нефритоносных жил, залегающих на контакте серпентинитов с дайками габброидов, превращенных в амфиболизированные породы, родингиты и альбититы. Самая крупная из них плитообразная жила 7 (содержит основную часть разведанных запасов апогипербазитового нефрита России) имеет длину 49 м, мощность 1 — 2 м. Длина остальных жил 5—10 м, мощность 0,5—1,0 м.

Жила 7 залегает в лежачем боку нацело измененной дайки габброидов, внедрившейся между известняково-сланцевой толщей и серпентинитами. В вертикальном разрезе наблюдается следующая зональность (от лежачего бока жилы к висячему): 1) серпентиниты; 2) талькиты (часто отсутствуют); 3) тремолититы; 4) нефриты; 5) тремолититы; 6) родингиты; 7) амфибол-цоизитовые породы (часто отсутствуют); 8) углистые сланцы с прослоями кристаллических известняков. Нефрит обладает темно- и светло-зеленой окраской, массивным или струйчатым строением, просвечивает в пластинках толщиной до 3—5 мм. Особенностью нефритов этой жилы является полное отсутствие вкрапленности хромшпинелидов и широкое развитие разновидности известной под названием «актинолитовый кошачий глаз».

Оспинский участок находится в 1 км к юго-востоку от Ильчирского. Нефритоносная зона этого участка вытянута в северо-западном направлении на 1—0,7 км при средней ширине 0,3 км. Здесь известны девять нефритовых жил, из которых самой крупной с высоким качеством сырья является жила 6 (в настоящее время полностью отработана). Простирание жилы субмеридиональное, углы падения крутые, длина 20 м. Она залегает в лежачем боку дайкообразного тела диопсид-цоизит-кварцевого родингита, на ее контакте с серпентинитами. Наблюдается следующая метасоматическая зональность (от лежачего бока жилы к висячему): 1) оталькованные серпентиниты; 2) альбититы; 3) нефриты; 4) цоизит-диопсидовые родингиты; 5) диопсид-цоизит-кварцевые родингиты.

Нефрит жилы 6 травяно-зеленый, яблочно-зеленый, массивный, высококачественный.

Уланходинское месторождение нефрита расположено в северо-западной части одноименного гипербазитового массива, залегающего среди метаморфизованных эффузивно-осадочных пород верхнего протерозоя. В плане массив имеет неправильную форму; длина его 12 км, ширина до 5 км. Уланходинское месторождение нефрита является первым промышленным коренным месторождением нефрита, выявленным в ходе проведения специализированных геологоразведочных работ в 1966 г.

После открытия первых нефритовых тел, различные участки месторождения неоднократно изучались (поисковые и поисково-оценочные работы) и к настоящему времени в пределах месторождения выявлено 32 нефритовых жилы.

Месторождение нефрита приурочено к северо-западному эндоконтакту Холбын-Хаирханского ультрабазитового массива. Строение массива зональное – его центральная часть сложена слабо измененными и неизмененными перидотитами, периферия – катаклазированными серпентинитами и тальк-карбонатными породами (зоны меланжа). В пределах северо-западного фланга массива в зоне меланжа отмечены многочисленные дайковые тела алюмосиликатных пород – преимущественно порфировидных альбититов, реже – габброидов. К их контакту с серпентинитами и приурочены жилы нефрита. На месторождении нефрита выявлено три нефритоносных зоны, причем высококачественные нефриты установлены только в пределах первой, преимущественно в месте ее изгиба и сочленения со второй и первой-бис нефритоносными зонами. Однако в делювиальных отложениях шлейфы обломков высококачественных нефритов распространены по всей длине нефритоносной зоны.

Массив сложен серпентинизированными гарцбургитами, катаклазированными серпентинитами, тальк-карбонатными породами и лиственитами. Так же как и в Оспинско-Китойском ультраосновном массиве, здесь довольно широко распространены, жило - и дайкообразные тела родингитов и альбититов, с которыми связаны линзы и жилы нефрита.

Месторождение нефрита объединяет два участка, расположенных на северном склоне горы Улан-Хода и в верховьях р. Хара-Желга. На площади первого нефритоносного участка развиты

катаклазированные серпентиниты, пересеченные тремя протяженными тектоническими разломами, контролирующими размещение нефритоносных альбититов и родингитов. По мнению Ю. Н. Колесника (1962, 1964, 1965), альбититы, так же как и родингиты в Восточном Саяне, являются продуктами метасоматического преобразования габбро-диабазов.

Тектонические разломы имеют северо-западное или субширотное простирание и в длину прослежены около 600 м. На местности - это мощные зоны перекристаллизованных серпентинитов, содержащих прерывистые и кулисообразно расположенные жилы родингитов или порфировидные альбититы, образующие серию сближенных субширотных жил длиной от нескольких десятков до 600 м и мощностью до 10—12 м. Альбититы — мелкозернистые существенно альбитовые породы с порфировидными выделениями кварца и примесью диопсида, тремолита, хлорита и цоизита. В эндоконтакте жил альбититов местами развиты родингиты, а непосредственно на границе с вмещающими серпентинитами — тальковые породы с линзами нефрита.

Протяженность этих жил по простиранию колеблется от нескольких десятков до 300 м, мощность 1 — 3 м. Они сложены светлоокрашенной мелкозернистой породой, в составе которой доминируют кальциево-силикатные минералы: цоизит, диопсид и др., присутствует также кварц, иногда альбит.

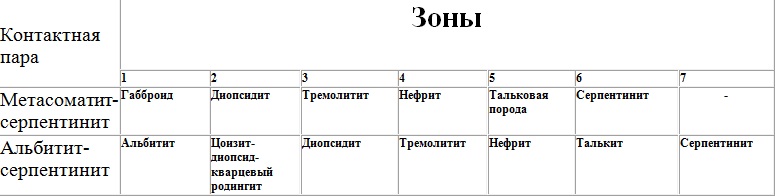

По сведениям Р. С. Замалетдинова и И. С. Якшина (1971) жилы нефрита, расположенные на контакте метасоматически измененной жильной породы с серпентинитами, характеризуются определенной метасоматической зональностью. Нефрит высокого качества обычно ассоциирован с жилами родингитов.

Метасоматическая зональность жил нефрита в зависимости от контактирующих пород

В призальбандовых частях некоторых жил родингитов встречаются небольшие линзо - и жилообразные обособления нефрита. Минерализованная зона сопровождается дайкообразными телами метаморфизованных габбро-диабазов, в которых первичный пироксен замещен амфиболом, а основной плагиоклаз— альбитом и цоизитом.

Несмотря на значительную протяженность жил родингитов и альбититов, распространенных в крупных тектонических разломах, а также за их пределами, на площади первого участка Уланходинского месторождения обнаружено всего лишь 10 нефритовых жил. Длина их колеблется от 1,5 до 10 м, средняя мощность 0,5—0,7 м, реже больше.

Второй участок Уланходинского месторождения по размерам несколько больше первого. В его пределах развиты антигоритовые серпентиниты и тальк-карбонатные породы. Родингиты здесь практически отсутствуют и вместо них широко распространены альбититы, которые Н. Д. Соболев, впервые их обнаруживший в верховьях Хара-Желги, назвал альбитизированными гранит-порфирами (Колесник, 1966). В пользу апогранитного происхождения альбититов высказывается также А. Ф. Коржинский (1958), A. H. Сутурин (1968) и др. На втором участке месторождения альбититы образуют штокообразные тела размером от нескольких десятков метров до 150 м по наибольшему измерению, а также жилы длиной до нескольких сотен метров.

Мелкие блоки альбититов, так же как и родингитов, на первом участке месторождения, по-видимому, представляют собой разбуднированные при тектонических перемещениях крупные тела. На втором участке насчитывается 11 небольших жил нефрита, аналогичных пo характеру метасоматической зональности жилам первого участка, развитым на контакте альбититов с серпентинитами.

Характерной особенностью нефритоносных альбититов, по Ю.Н. Колеснику, который рассматривает их в качестве контактово-реакционных апогаббровых метасоматитов в серпентинитах, является ассоциация нефрита с высокотемпературным диопсидом микро-спутанно-волокнистой структуры или с веретенообразными кристаллами диопсида. Высокотемпературный нефрит, диопсидовая, a также диопсид-гроссуляровая порода, которые иногда развиваются на контакте тел альбититов, обычно замещаются низкотемпературными парагенезисами минералов — широкопризматическим тремолитом и тальком, с чем и связано низкое качество нефрита, связанных с альбититами.

С разрушением коренных тел нефрита второго участка месторождения была связана аллювиальная крупновалунная россыпь нефрита в долине р. Хара-Желга, в настоящее время отработанная.

Для Улан-Ходинского месторождения характерны уникальные качества нефрита ряда жил (№№ 9, 10), выделявшихся среди других по физико-механическим и художественно-декоративным характеристикам. Прочность нефритов этих жил позволяли применять интенсивные режимы обработки, что существенно ускоряло технологический процесс при производстве изделий, а художественно-декоративные, обусловленные сочетанием насыщенных ясно-зеленых окрасок основного фона с равномерными включениями хромшпинелидов, делали изделия весьма привлекательными. Жилы были полностью отработаны в начале 70-х годов.

Последующие поисковые и разведочные работы жил с подобным качеством сырья на месторождении не выявили, хотя в делювиальных свалах отдельные обломки, глыбы и даже их шлейфы установлены.

Низкая результативность ранее проведенных работ может быть объяснена особенностью геологического строения данного месторождения и морфологии, нефритовых жил, их размерам, качественным характеристикам сырья, структурным факторам контроля и т.п. Параметры нефритовых жил Уланходинского месторождения для большинства из них весьма невелики (длина 3-5 м, ширина 0,3-1 м). Это существенно меньше традиционно принятой на данном виде полезного ископаемого плотности поисковой сети горных выработок – 10 м, при которой большинство жил высококачественного нефрита с такими параметрами были неизбежно пропущены.

Бортогольское проявление нефрита открыто в 1972 году. На его площади проведены поисковые работы, в результате которых выявлено 9 нефритовых жил (в т.ч. 2 – с нефритом ювелирного качества). В 1990 г на месторождении были начаты поисково-оценочные работы, которые не были завершены из-за прекращения бюджетного финансирования в 1992 г. В настоящее время тела, содержавшие ювелирный нефрит, хищнически отработаны с поверхности.

В геологическом отношении район проявления представляет собой участок чередования ультрабазитовой и сланцевой составляющей офиолитов. «Полосы» ультрабазитов являются западным продолжением Онотской линзы Оспинско-Китойского массива. Они сложены преимущественно интенсивно катаклазированными хризотил-лизардитовыми серпентинитами, реже тальк-карбонатными породами и представляют собой классические зоны меланжа в основании пластин офиолитов. В серпентинитах и тальк-карбонатных породах зон меланжа достаточно широко распространены блоки алюмосиликатных пород: метаэффузивов, метагаббро, плагиогранитов. К их контакту с серпентинитами и приурочены жилы нефрита. На площади проявления широко проявились процессы

низкотемпературного метасоматоза, что выразилось в образовании достаточно обширных полей тальк-карбонатных пород. В некоторых случаях низкотемпературный метасоматоз охватывает и нефритовые жилы, что приводит к существенному снижению качества сырья в результате хлоритизации, оталькования, карбонатизации.

Проявление Чоло-Монго (Иркутская область). Тела нефрита сложной морфологии отмечены в зоне контакта сульфидизированных кварцитов с кристаллосланцами в уступе цокольной террасы р. Чоло-Монго. Нефрит окружен плотной светлой породой типа родингитов (измененные породы переменного серпентин-антигорит-тремолитового состава). Мощность нефритоносной зоны 15-20 м (прослежена в западном направлении от берега р. Чоло-Монго на 35 м), размер линзовидных и будинообразных тел нефрита 40х60 см, более мелкие жилообразные тела имеют мощность 15-30 см и протяженность до 2-3 м. Окраска нефрита пестрая: сильно варьирует от темно-зеленой, зеленой, реже яблочно-зеленой до светло-зеленой. Отмечены включения пирита и магнетита до 10-15 %. По своему качеству нефрит проявления может быть отнесен к поделочным сортам. По простиранию нефритоносная зона не прослежена. Проведены поиски на площади 4х5 км, канавы.

Подобное проявление нефрита Оракты-Ойское известно в Нижнеудинском районе Иркутской области. Жила нефрита, залегающая на контакте дайкообразного тела родингитов с серпентинитами мощностью 35-40 см, длиной 5,2 м, вскрыта канавой. По качеству - нефрит поделочный, II сорта. Практической ценности на данный период проявление не имеет из-за небольших параметров, низкого качества сырья и своей удаленности.

Светлоокрашенный нефрит отличается уникальными художественно-декоративными качествами и является одним из наиболее востребованных видов цветных камней, что определяется традиционными эстетическими предпочтениями многочисленного населения юго-восточной Азии (и, прежде всего, Китая). Учитывая при этом, устойчивый экономический рост и огромную емкость данного сектора рынка, тенденции опережающего спроса на данный вид сырья сохранятся на достаточно длительную перспективу.

Апокарбонатные нефриты в природе распространены значительно реже (по сравнению с апосерпентинитовым промышленно-генетическим типом), их месторождения в настоящее время известны лишь в Китае в предгорьях хр. Кунь-Лунь, в Австралии на полуострове Эйр и в России в бассейне среднего течения р. Витим.

Апокарбонатные нефриты пространственно и генетически связаны с крупными плутонами полигенно-анатектических гранитоидов и локализуются в пределах небольших скиалитов осадочно-метаморфических пород на контакте доломитовых мраморов с алюмосиликатными породами. Их отличительной особенностью являются светлые тона окраски (от салатно-зеленого до белого, иногда с окрашиванием до медового и коричневого) и полное отсутствие включений темноцветных минералов.

Специализированные работы на светлоокрашенный нефрит в России проводились с 1976 по 1993 г. в среднем течении р. Витим. За это время открыто и изучено 3 месторождения светлоокрашенного нефрита, а также ряд проявлений.

В 1993 г. планомерные специализированные геологоразведочные работы на светлоокрашенный нефрит были прекращены. Остались не оцененными ряд известных высоко перспективных проявлений, не проведены поисковые работы на потенциально перспективных площадях (Витимский нефритоносный район не оконтурен).

Кроме вышеуказанных объектов на юге Восточной Сибири известен ряд находок светлоокрашенных нефритов, относящихся к концу ХIХ – первой половине ХХ века (не подтвержденных более поздними исследованиями), сконцентрированных, прежде всего, в Восточном Саяне, Присаянье и южных отрогах Хамар-Дабана, которые еще ждут заверки.

Известные месторождения светлоокрашенного нефрита все вовлечены в разработку (получены комплексные лицензии на геологоразведочные работы и добычу), которая обычно ведется хищнически, без предоставления информации о движении запасов.

Основные черты геологического строения региона определяются сочетанием на его территории двух мегаструктурных элементов: Байкало-Витимского батолита и краевой зоны байкалид, граничащей по тектонической шовной зоне с более молодыми герцинскими образованиями. Указанные черты геологического строения предопределяют широкое развитие в районе концентрации месторождений нефрита гранитоидов с многочисленными скиалитами осадочно-метаморфических пород.

Байкало-Витимский батолит представляет собой мощное геологическое сооружение с продолжительной историей развития и весьма сложным структурно-тектоническим внутренним строением. В контурах батолита и за его пределами выделяются зоны относительно молодых палеозойских гранитоидов субщелочной гранит-лейкогранитовой формации, образующих различные по размерам и формам массивы и плутоны, тяготеющие к зонам неоднократной тектонической активизации преимущественно северо-восточного простирания в Забайкалье и Прибайкалье и северо-западного простирания в Присаянье и Восточном Саяне.

К подобному плутону Бамбуйка-Ципинского междуречья приурочены все известные месторождения и проявления светлоокрашенного нефрита, которые тяготеют к его северо-западному и юго-восточному крыльям, осложненных зонами региональных тектонических нарушений.

Буромское месторождение нефрита отличается наиболее простым геологическим строением и локализовано на северном крыле гранитоидного плутона, осложненного Прибамбуйской тектонической зоной регионального разлома. Оно представлено серией скиалитов доломитовых мраморов, расположенных среди порфировидных гранитоидов витимканского комплекса, ориентированных в линейную зону субмеридионального простирания. Размеры скиалитов обычно не превышают 100-150 м в поперечнике.

Доломитовые мраморы на контакте с гранитоидами скарнированы с образованием зон своеобразных кальцит-тремолитовых скарнов – скрытокристаллических массивных, реже полосчатых. Основные минералы скарнов кальцит и тремолит, распределение которых в пределах зон скарнирования крайне неравномерное. Участки резкого преобладания тонковолокнистого тремолита (85-100%) и являются обособлениями нефрита в пределах залежей.

Приконтактовые изменения гранитов вблизи контактов с доломитовыми мраморами выражены в образовании алюмосиликатных скарнов эпидот-тремолитового, эпидот-клиноцоизит-тремолитового состава. Мощность приконтактовых изменений невелика – от нескольких дециметров до 1,5-2 метров.

Голюбинское месторождение нефрита, расположенное в непосредственной близости от Буромского, в одной рудоконтролирующей и рудовмещающей структуре. Месторождение расположено в пределах крупного скиалита гранитизированных осадочно-метаморфических пород гнейсово-сланцево-карбонатной формации. Продуктивные тела – залежи нефрита – развиваются по доломитовым мраморам на контакте с гнейсово-сланцевой толщей без видимой связи с гранитоидами. При этом характерными и типичными остаются приконтактовые изменения пород: кальцит-тремолитовые скарны по карбонатным породам, эпидот-тремолитовые скарны – по гнейсово-сланцевой толще. Особенностями района Голюбинского месторождения являются: интенсивная гранитизация гнейсово-сланцевой толщи в виде развития сети линз и прожилков гранитоидного состава, а также локально развитое (в основном вблизи нефритовых залежей) окварцевание, вплоть до образования кварцевых очковых сланцев. Граниты в непосредственной близости от нефритовых залежей обычно отсутствуют, а в единичных случаях устанавливается их секущий характер по отношению к зонам скарнирования.

Кавоктинское месторождение светлоокрашенного нефрита приурочено к южному крылу гранитоидного плутона, осложненного Нижнеципинской зоной регионального разлома. Месторождение представлено двумя участками: Прозрачный и Медвежий, удаленными друг от друга на расстояние около 3 км. Отличительной особенностью месторождения является широкое распространение в его пределах зеленокаменных пород – в основном амфиболитов в различной степени эпидотизированных. Их первичная природа однозначно не определена, но наиболее вероятно, что они сформировались за счет мергелей под воздействием процессов регионального метаморфизма и гранитизации комплекса осадочно-метаморфических пород. Среди полей амфиболитов залегают будинированные блоки доломитовых мраморов различных размеров и формы, по периферии которых развиваются зоны кальцит-тремолитовых скарнов с мономинеральными обособлениями нефрита (залежи), а в экзоконтакте – по амфиболитам – эпидот-тремолитовые скрытокристаллические скарны. Непосредственной пространственно-генетической связи продуктивных тел с гранитоидами в пределах месторождения не установлено. Более того, разведочными (траншеи) и эксплутационными (карьеры) выработками установлено секущее положение жил микроклиновых гранитов по отношению к залежам нефрита.

Хойтинское месторождение открыто в 1981 г. при проведении поисковых работ в нижнем течении р. Ципы. В 1984-85 и 1988-89 гг. на проявлении проведен комплекс геологоразведочных работ, включающий в себя геофизические исследования, детальные поисковые маршруты, горные работы, опробование. В результате работ нефритоносность участка была установлена, но из-за сложных горно-геологических условий остались не выясненными масштабы проявления нефритовой минерализации и качество сырья. В 2002 – 2003 гг. на левом склоне р. Хойты в коренном залегании вскрыта нефритоносная зона с четырьмя залежами светлоокрашенного нефрита. По одной из залежей проведен подсчет запасов, проявление переведено в разряд месторождений.

|

Главная

Главная  Разведка месторождений ПГС

Разведка месторождений ПГС  Контакты

Контакты  Оставить отзыв

Оставить отзыв  Электронные каталоги

Электронные каталоги